「うちはプロダクト企業じゃないし」「デジタル企業でもないから」。──そんな言葉を耳にするたびに、私は引っかかりを覚える。

そう語る経営者やマネージャーに、これまで何度となく出会ってきた。

講演やクライアントへの支援の場で、私の出身企業であるGoogleやMicrosoftの話をすると、「うちはそういう会社じゃないから」と返されることがある。

その気持ちはよくわかる。だが、「自分たちとは違う」とラベルを貼ってしまうことで、実は大切な思考が止まってしまってはいないか。

そのままで、本当にいいのだろうか?

気がつけば、業界の常識を打ち破るようなプロダクトが次々と登場している。

移動を変えたUber、宿泊を変えたAirbnb、金融の常識を変えたSquareやStripe。彼らは最初から「デジタル企業であること」を前提にしている。

また、アナログな業務の最適化を支えるSalesforceやSlackのような存在もあれば、ユニクロがリアル店舗中心の小売から、ITを活用したサプライチェーンと顧客体験の変革を実現したような例もある。

その一方で、「うちは違う」と言っていた企業の多くは、じわじわと存在感を失っている。

ここで、私は声を大にして言いたい。「デジタル企業じゃない企業」など、もはや存在しないのだ。

このような現実に直面する中で、企業のあり方をどう捉え直せばよいのか?

今回は、その手がかりとして「企業のデジタル化4類型」というフレームワークを紹介したい。

なお、ここで対象としているのは、いわゆるIT企業ではない。製造業、小売業、金融、インフラ、サービス業など、主に非IT産業に属する一般の事業会社を念頭に置いている。

なぜそれが問題なのか

「うちはデジタル企業じゃない」。そう思っている時点で、もう危ない。

変化を「自分ごと」にできない企業から、静かに退場していく。

顧客はとっくにデジタルに慣れている。意思決定も購買行動も、スマホとクラウドの上で動いている。なのに提供する側が「昔ながらのやり方で十分」と思っていたら、選ばれる理由はなくなる。

行政の指示を待ち、前例が出るまで様子を見る——そんな“お作法”の間に、競合はもう次の価値を提供している。

デジタル化とは、単なる効率化やシステム導入の話ではない。価値の再設計、顧客体験の作り直しだ。

「自分たちは関係ない」と思っている企業こそ、最も危うい。

覚悟のないところから、顧客は静かに離れていく。

しかもこれは、1社の話では終わらない。日本の場合、「ウチだけ出遅れても何とかなる」という空気が蔓延している。だが横並び文化と護送船団方式が支配するこの国では、1社の停滞が業界全体を巻き込み、産業全体の進化を止めてしまう。

そしてその結果、日本という国そのものが、世界の競争から取り残されていく。

変わらないことが、最大のリスクになる時代だ。

4つの企業類型で考える

すべての企業は、いま何らかの形でデジタルと向き合っている。

しかし、その関わり方には大きな違いがある。

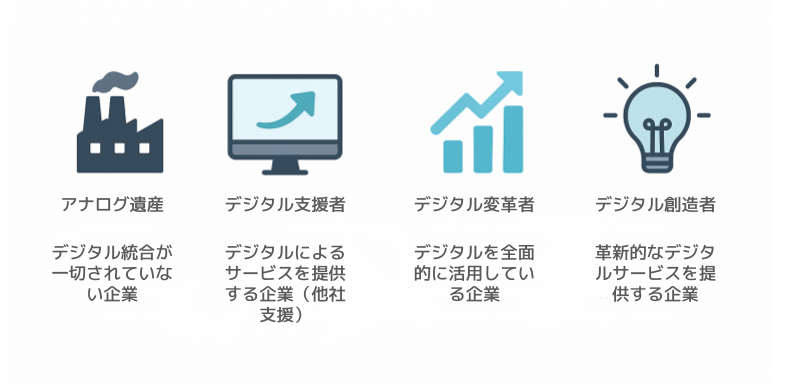

その違いを整理するために、「企業のデジタル化」を4つの類型に分けてみよう。

| 類型 | 説明 |

|---|---|

| アナログ遺産 | デジタル化に踏み出せず、旧態依然としたビジネスを続けている企業。市場変化に対応できず、衰退のリスクが高い。例:Blockbuster、Tower Records。 |

| デジタル支援者 | 他社の業務やサービスをデジタルで支援する企業。例:Salesforce、Slack、Google、freee。 |

| デジタル変革者 | 元はITを中核にしていなかった企業が、自らのビジネスモデルや価値提供をデジタルで変革。例:ユニクロ(店舗→店舗+オンライン)、ネットフリックス(DVD→配信)、IKEA(店舗体験と物流をデジタルで強化)。 |

| デジタル創造者 | デジタル技術を前提に、新しい市場構造や価値交換モデルを創出した企業。例:Uber、Airbnb、Shopify、メルカリ。 |

それぞれの類型は、デジタルとの向き合い方によって決まる。

まず、最も深刻なのが「アナログ遺産」だ。

デジタル化に背を向け、過去のやり方に固執したままの企業。変化を恐れ、「今までうまくいっていたから」と言って手を打たない。

だが市場は容赦ない。顧客はすでに別の体験に慣れている。そんな中で「変わらない」ことは、選ばれないことを意味する。かつて隆盛を誇ったBlockbusterやTower Recordsは、まさにその象徴だ。デジタル配信という流れに乗り遅れ、あっという間に市場から姿を消した。これは過去の話ではない。いま日本でも、同じことが静かに進行している。

一方、「デジタル支援者」は、他社の変化を後押しする側にいる。

クラウド、SaaS、AIといったテクノロジーを武器に、企業や個人の生産性を高める存在だ。SalesforceやSlack、Googleなどがその代表例であり、彼ら自身が“使われるプロダクト”であることで価値を生んでいる。

「デジタル変革者」は、自らが変わる道を選んだ企業だ。

もともとITとは縁遠かった業種が、デジタルの力でビジネスモデルや顧客体験を再構築している。ユニクロのように、リアル店舗を軸にしながらもサプライチェーンや在庫管理、マーケティング戦略など、業務全体をデジタルで再構築している企業が好例だ。

これは単なる顧客体験の話だけではない。原価率の改善、需給の精度向上、グローバル展開の柔軟性──そうした“見えない部分”でこそ、デジタルの破壊力は真価を発揮する。

そして「デジタル創造者」は、そもそもゼロから新しい産業や価値を創り出す存在。

彼らは最初から“デジタルであること”を前提に設計されている。

Uber、Airbnb、Shopify、メルカリ──彼らは既存の業界構造を飛び越え、新たなルールを作ってきた。

たとえリアルなモノを扱っていても、デジタルを前提とした価値提供をしていれば、それは“デジタル企業”だ。

逆に、業務にITツールを少し導入しただけで「うちはDXできている」と満足しているなら、それは単なるデジタルごっこでしかない。

もちろん、実際の企業はこの4つにきれいに分類できるわけではない。 多くの企業は、複数の側面を持ち、状況や部門ごとにグラデーションのように揺れている。 たとえば、既存事業は「変革者」だが、新規事業では「創造者」を目指しているといったケースもある。 そして、どこを目指すべきだろうか?

なお、「デジタル創造者」は理想的に見える一方で、当然ながらリスクも大きい。

既存のルールが通用しない領域で価値を生み出すには、技術だけでなく仮説検証力、資金力、実行スピードのすべてが問われる。

ゼロから市場を創るというのは、それだけ難易度が高く、失敗もつきものだ。

だが、それでも挑む価値がある。なぜなら、今後の成長市場は、既存の延長線上ではなく、創造によってしか生まれないからだ。

新規事業では“デジタル創造者”しかありえない

この4つの類型は、企業の現在地を示すだけではない。

特に重要なのは、新たな事業や市場に挑むときに、どの類型として振る舞えるかという点だ。

結論から言おう。

新規事業においては、「デジタル創造者」でなければ生き残れない。

なぜなら、新しい市場は不確実性が高く、既存のルールが通用しないからだ。

従来の延長線上にあるアナログな業務プロセスや価値の届け方では、スピードでもコストでも太刀打ちできない。

新しい顧客価値をゼロから定義し、それを最短距離で届ける手段として、デジタル技術は“前提”として組み込まれていなければならない。

業務の一部にITを取り入れるだけの“支援者的発想”や、古い構造を前提とした“変革者的アプローチ”では、新規領域では通用しないのだ。

もちろん、既存の企業がすぐに創造者になれるわけではない。

だが、新しい事業を立ち上げるなら、そのチームは最初からデジタル創造者として設計する覚悟が必要だ。

新規領域において「アナログ前提」の思考は、最初から敗北を意味する。もはや、変化の中で“デジタルを使うかどうか”を議論している余地はない。

新しい価値をつくりたいなら、まず自らが「デジタルである」ことを前提にするしかないのだ。

※もちろん、実務の現場ではもう少しグラデーションがある。既存企業が新規事業を始める際、まずは内部アセットを活かして変革者的に踏み出すケースや、創造者を支える汎用インフラとして支援者的に機能するケースもある。だが、それはあくまで“通過点”であり、主役になりたければ、最終的には創造者としての設計思想が不可欠になる。

デジタル企業である自覚を持とう

もはや、「デジタル企業になる/ならない」というのは選択の問題ではない。

どんな業種であっても、いまこの瞬間に問われているのは、“デジタルの力で何を生み出せるか”ということだ。

まずは、自分たちの企業がどの類型にいるのかを見極めてほしい。

そして、次の進化のステップを意識してほしい。

「うちはデジタル企業じゃないから」と言う前に、 自社が“価値を提供する仕組み”として、どれだけデジタルを活用できているかを問い直してほしい。