プロダクト開発に携わる人なら、一度は見たことがあるはずだ。

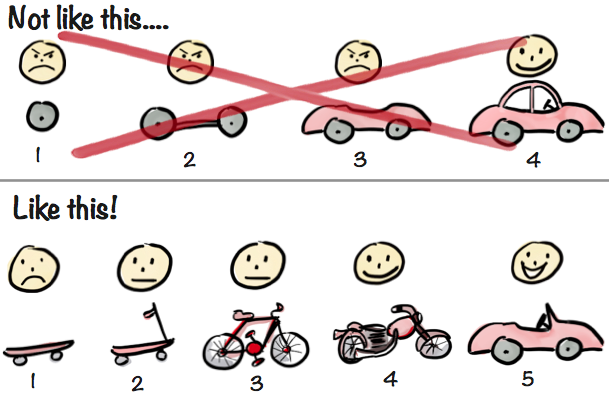

「最初にスケートボードを作り、それをキックボード、自転車、バイク、そして自動車へと進化させていく」──あの有名なMVP(Minimum Viable Product)の図である。

© Henrik Kniberg, CC BY-SA 3.0 Making sense of MVP (Minimum Viable Product) - and why I prefer Earliest Testable/Usable/Lovable - Crisp's Blog

この図は、「最小限でも価値を提供できる形で始め、段階的に改善するべき」という、いわば“リーンスタートアップの心得”を端的に表現したものだ。

ずっと感じていた違和感

だが、私はこの図にずっと違和感を持っていた。 「スケートボードを欲しい人」と「車を欲しい人」はそもそも違う。 スケートボードを求めている顧客に対して、「これが最終的にあなたの欲しかったものですよね?」と車を差し出されても、戸惑うに違いないし、逆に車を求めている顧客にスケートボードを提示しても、価値として受け取ってもらえることはないだろう。

そして、現実の開発現場で「この図のようにやりましょう」と提案しても、経営層や現場からは慎重な反応が返ってくることもある。「これで本当にニーズ検証になるのか?」「品質が低いと言われたらどうする?」といったことを心配されているようだ。MVPの考え方に興味を持っても、あの図を見せられた瞬間に、違和感が先に立ってしまうみたいだ。

自動車の歴史を振り返ると

実際、自動車の誕生は、あの図のように「移動手段の進化」として一直線に進んだわけではない。

たしかに、自転車の登場を経てバイク(オートバイ)が発明される流れは存在した。しかし、それがそのまま「顧客のニーズに応じた段階的進化」だったわけではなく、多くは当時の技術的制約に起因していた。

たとえば、操舵性に課題があったことから、カール・ベンツが発明した最初の自動車「ベンツ・パテント・モトールヴァーゲン」は、前輪一輪・後輪二輪の三輪構造を採用していた。これは複雑な二輪操舵よりも、構造が簡素で安定性に優れる一輪操舵のほうが、当時の技術水準では現実的だったからである。

1886年に特許を取得したこの車両は、単に馬車にエンジンを取り付けたものではなく、最初から自力走行を前提に設計された世界初の自動車だった。ベンツのエンジンも、馬車用ではなく自動車搭載を念頭に開発されたもので、シャシーも鋼管フレームによる専用設計が施されており、軽量かつ堅牢という特徴を持っていた。

このように、自動車の誕生は単なる延長線上の進化ではなく、「まったく新しい価値提案」の登場であった。社会やインフラがそれを受け入れる形で変化していったという順序において、MVP的な段階構築とは異なる性質を持っていた。

実際、T型フォードが登場する以前の時代、自動車は一部の富裕層のための高価な乗り物であり、一般庶民にとってはなお馬のほうが現実的な移動手段だった。

当時の顧客ニーズは決して「手頃な車」ではなく、むしろ「信頼できる馬」であったとも言える。自動車の進化は決して顧客の明確な要望から段階的に導かれたものではなく、新しい技術の登場と、それに伴うインフラ・社会構造の変化が後から顧客の価値観を変えていったという側面が強い。

加えて、自動車の普及は、顧客の価値検証を通じたMVP的なアプローチではなく、技術革新による大衆化が後押しをしたものである。段階的な試作は行われていたものの、それは主に自動車としての完成度を高めるためのものであり、顧客との対話によって段階的に価値を検証・洗練していくというアプローチは、普及後にようやく現れたものだった。

T型フォードによって「いきなり完成品が安価になった」ことで、初めて一般庶民が自動車を購入可能になり、それまで高価すぎて選択肢にもなり得なかった自動車が、一気に現実的な選択肢として浮上した。つまり、顧客が「段階的に改良されたプロトタイプ」に価値を感じたのではなく、「これなら買える!」と思える価格で突如“完成品”が登場したことが、爆発的な需要につながったのである。

自動車業界の方々がこのような自動車の歴史や、その背後にある技術的な制約をどの程度ご存知かは分からないが、歴史的にも、特にその理由についてもMVPの図とは異なる経緯で自動車が発展してきたことを考えると、それを「顧客起点の開発モデル」として軽々に当てはめることに対して拒否反応を示すのも理解できる。

しかし、もしそうした拒否反応によって、今日理解しておくべきMVPの本質──つまり「最小限の価値を、早く届ける」という考え方──から遠ざかってしまうのだとしたら、それは非常にもったいない話だ。

とはいえ、それはあくまで比喩であって、MVPの本質を誤解していると言える。

重要なのは、「段階的に進化すること」ではなく、「最初から価値を届けられるかどうか」だ。

ということで、他の例を考えてみた

この問題を解きほぐすために、別の業種や文脈でMVP的なアプローチを考えてみることにした。より現実的で、かつ価値の最小単位に焦点を当てやすい分野だ。

たとえば、飲食業、教育、農業。

飲食業:

ポップアップストアやキッチンカーでの限定営業、クラウドキッチンでのデリバリー専業など、「小さく始めて価値提供し、フィードバックを得る」形が浸透している。

教育:

教材を完璧に作る前に、ワークショップや無料セミナーで反応を見る。

その場の対話から見えてくる「教えるべきこと」は、紙の上だけでは設計できない。

農業:

大量生産・ブランド化の前に、直売所やマルシェで少量販売し、味・価格・パッケージを調整。「作る前に、届けて、学ぶ」ことができる数少ない一次産業。

価値提案により異なる手法

飲食業の例をさらに掘り下げると、上に挙げたMVP的アプローチが常に正解とは限らないことが見えてくる。

価値提案の方向性によって、検証すべき内容とMVPの設計は大きく異なる。

-

料理中心型:味や価格、提供スピード、利便性といった要素が主軸。クラウドキッチンや間借りを活用し、フィードバックやデータをもとに検証を進めるスタイル。

-

体験重視型:空間体験、接客、内装、ストーリーテリングなど、五感に訴える統合的な価値を提供する。実店舗を起点とした高い完成度が求められる傾向がある。

料理中心型では、クラウドキッチンや間借りといった業態を活用することで、味や価格、提供スピード、利便性などをMVP的に検証できる。こうした形態が飲食業界で広まっている背景には、「いきなり実店舗を構えずとも、顧客の反応を見ながら価値検証ができる」という合理性がある。

ただし、クラウドキッチンや間借りといった手法であっても、いきなりフルメニューを揃えたり、高級食材を大量に仕入れたり、派手な広告展開で一気に認知を狙うような立ち上げ方をしてしまえば、それはMVPとは呼べない。

一方、体験重視型が目指すような没入感のある世界観、丁寧な接客、空間全体で演出される物語性などの価値は、クラウドキッチンで再現・検証するのは難しい。

だからといって、体験重視型の実店舗がすべてを完璧に整えてスタートしなければならないわけではない。内装の一部やカウンター越しの接客など、“最も重要な価値要素”に絞って高い完成度で提供し、他の要素は段階的に整備していく方法もある。こうした「部分的完成型店舗」は、体験重視型実店舗のMVPアプローチの一例といえる。

大切なのは、「最小限で価値の本質を届け、検証し、学ぶ」というMVPの精神がどこに宿っているかだ。手法や業態ではなく、提供しようとしている“価値の性質”に応じて、最適なMVPの形を設計することが求められる。

つまり、「クラウドキッチン=MVP」「実店舗=時代遅れ」といった単純な二項対立で語ることには無理がある。どの手法が適切かは、あくまで“提供しようとしている価値の中身”によって決まる。

価値提案ごとのMVPを考えようね

今回はMVPの有名な絵に違和感を感じていた理由を紐解き、別の事例を考えてみた。しかし、考える中で、単純に「これがMVPとしての正解だ!」と提示できるものは少なく、結局、価値提案ごとにMVPアプローチが存在するということを再認識した。

本当に問うべきは、「最小限でも、価値のコアは届けられているか?」という一点に尽きる。業種や文脈によって、その答えは異なる。 だからこそ、他人の図に頼るのではなく、自分のプロダクトに合ったMVPの形を、自分自身で定義していく必要があるのだろう。